Wes Montgomery(g) With orchestra arr. & cond. by Johnny Pate:

Jerome Richardson(fl.ss.ts) Ernie Royal, Clark Terry, Snooky Young(tp) Jimmy Cleveland,

Urbie Green, Quentin Jackson, Chauncey Welsch(tb) Don Butterfield or Harvey Phillips(tu)

Bobby Scott(p) Bob Cranshaw(b) Grady Tate(dr) *add Willie Bobo(per)

A.& R.Studios, N.Y.C.; Nov.16,1964

Matchmaker Matchmaker,Matchmaker [2:50]

People [4:15]

Senza Fine (aka:The Phoenix Love Theme) [3:20]

Moca Flor* [3:10]

A.& R.Studios, N.Y.C.; Nov.18,1964

Theodora [3:55] Verve V6-8610

West Coast Blues* [3:12]

In And Out* [2:55]

Caravan* [2:35]

Movin' Wes (part 1) [3:15]

Movin' Wes (part 2) [2:37]

Born To Be Blue [3:37]

レコーディング・データ

このアルバムにおけるレコーディング・データは、Wジャケットの内側に記載されてある。

【1964年11月11日と16日の両日、NYのA&Rスタジオ】と今まで何の疑いも持たなかった。

1995年4月《Wes Montgomery / The Verve Jazz Sides / Verve 314 521 690-2》 の2枚組CDがリ

リースされ、《ムーヴイン・ウェス》より2曲が挿入され、本来なら11月16日のデータであるにも拘

わらず、そのレコーディング・データが【11月18日、NJ州のヴァン・ゲルダー・スタジオ】と記載

してあった。

「またいい加減な」、と思いながらあまり気にも留めることなく放置していたが、1997年5月《 Mo-

vin' Wes / Verve 521 433-2》の焼直しがリリースされ、そのレコーディング・データは、【1964年

11月16日と18日の両日、NYのA&Rスタジオ】との記載に「またまたいい加減な」、と思いながら

も今度は放置することができなかった。

考察の結果【1964年11月16日と18日の両日、NYのA&Rスタジオ】ということにした。ただオリジ

ナル盤の記述にレコード・エンジニアのルディ・ヴァン・ゲルダーの名前が確認できるが、"Re-Rec-

ord Engineer" と明記されていることから何らかの理由で録リ直しが18日に行われた可能性が強い。

恐らく彼がA&Rスタジオに出張したと思われるが、NJ州彼のヴァン・ゲルダー・スタジオの可能

性もある。

その場合次のようなデータも考えられる。

Side One (Tracks 2.4.5) and

Side Two (Track 1) : recorded November 16, 1964 at A&R Studios, NYC

Others Tracks : recorded November 18, 1964 at Van Gelder Studios, NJ

レコーディング・データ

このアルバムにおけるレコーディング・データは、Wジャケットの内側に記載されてある。

【1964年11月11日と16日の両日、NYのA&Rスタジオ】と今まで何の疑いも持たなかった。

1995年4月《Wes Montgomery / The Verve Jazz Sides / Verve 314 521 690-2》 の2枚組CDがリ

リースされ、《ムーヴイン・ウェス》より2曲が挿入され、本来なら11月16日のデータであるにも拘

わらず、そのレコーディング・データが【11月18日、NJ州のヴァン・ゲルダー・スタジオ】と記載

してあった。

「またいい加減な」、と思いながらあまり気にも留めることなく放置していたが、1997年5月《 Mo-

vin' Wes / Verve 521 433-2》の焼直しがリリースされ、そのレコーディング・データは、【1964年

11月16日と18日の両日、NYのA&Rスタジオ】との記載に「またまたいい加減な」、と思いながら

も今度は放置することができなかった。

考察の結果【1964年11月16日と18日の両日、NYのA&Rスタジオ】ということにした。ただオリジ

ナル盤の記述にレコード・エンジニアのルディ・ヴァン・ゲルダーの名前が確認できるが、"Re-Rec-

ord Engineer" と明記されていることから何らかの理由で録リ直しが18日に行われた可能性が強い。

恐らく彼がA&Rスタジオに出張したと思われるが、NJ州彼のヴァン・ゲルダー・スタジオの可能

性もある。

その場合次のようなデータも考えられる。

Side One (Tracks 2.4.5) and

Side Two (Track 1) : recorded November 16, 1964 at A&R Studios, NYC

Others Tracks : recorded November 18, 1964 at Van Gelder Studios, NJ

1964年10月でメルを含むトリオを解散、その直後デトロイトでハロルド・メイバーン等と新メンバ

ーを結成したウェスだが、全国ロードから帰るのを首を長くして待ち受けていた男がいた。

それはヴァーヴの鬼才といわれた名プロデューサ、クリード・テイラーである。

彼はウェスのマネージャであるジョン・レヴィの仲介によりウェスとの契約を進めていた。

そしてウェスとの契約を交わすや否や11月に入って直ちにレコーディングの準備にとりかかった。

以下ジーン・リースが本アルバムのライナー・ノーツで書いた一部を紹介する。

「このLPは、ヴァーヴでのウェスのファースト・アルバムだけでなく、この種の音楽的構成は初

めてのことであり、全曲を通して心地好いブラス・セクションが彼のプレイを支えている。

ウェスが唯一のソロイストにも拘わらず、決して衰えることなく絶え間ない発想を生み出している。

それは彼が今までに取り上げてきた種々の題材にしても、一般的にレコーディングされたものよりも

、遥かに良いものとなっている。

ウェスは最近流行りのブロードウェイ・ミュージカルより〈ピープル〉や〈マッチメイカー〉それに

エリントンのスタンダード曲〈キャラヴァン〉、自作による〈ムーヴイン・ウェス〉など多くのレパ

ートリーをこなしている。

イリノイ州シカゴ・ハイツ出身のジョニィ・ペイトは、ウェスをサポートする高度なアレンジを担当

している。

彼はそのペン(アレンジ)と指揮棒を振る才能に加えて器用なベーシストでもあった。

ウェスは自分とはまた違った奇抜なアィディアを持つジョニィに全て任せており、いつもくつろいだ

様子であった。」と書いている。

余談ではあるが、ある評論家がこのLPでプレイしているボビィ・スコットのピアノについて、「時

折ふいに聴こえる耳障りで、このアレンジには不適当なフロイド・カーメリッシュ風のプレイに気付

いた。」と書いているが、諸兄は如何ですか。

しかし私が感心するのは、《ネイヴィ・スゥイングス》で紹介したビリィ・テイラーとの共演で覚え

た〈セオドーラ〉(注:ネイヴィでは不参加だった) をいち早くレパートリーにとり入れているウェス

のいい面がこのアルバムで最も注目に値するものだ。

そのことは好きなピアニストを敬愛する意味からも、例えば《ウエスト・コースト・ブルーズ/ハロ

ルド・ランド》で共演したバリー・ハリス作の〈ロリータ〉などもその後レコーディングしているこ

とでわかる。

ライナー・ノーツに話を戻すが、「蜜蜂が鳥のように飛べないということは空気力学的に立証され

ている。問題はわざわざ誰も蜜蜂に教えてやろうとしなかったことだ。

ギターを親指だけで弾くのは明らかに不可能なことであると、どんな先生にでも教えられる。問題は

誰もわざわざウェス・モンゴメリに教えてやろうとしなかったことだ。」と不可能を成し遂げたウェ

スの偉業を称えた面白い例えが書かれてあった。

リヴァーサイドと言えばオリン・キープニュース、ヴァーヴと言えばやはりクリード・テイラーを

紹介しなければなりません。彼について興味ある記事がSJ誌の "SJセミナー/ジャズ・レーベル

研究2" に掲載されていたので要約し説明する。

「60年代になって、MGM (Metoro Goldwyn Mayer) レコードはヴァーヴの権利をノーマン・グラン

ツより買取、焼直しのリリースを始めたが新録音に関しては低迷続きであった。

そこでMGMは、62年にベツレヘム、ABC、インパルスなどで実績を築いてきたクリード・テイラ

ーをABCから引抜き、ヴァーヴ・レーベルのプロデューサに就任させた。

彼はミュージシャンの経験もあり音楽性と商業性を両立できる現代的な才人であった。

これがヴァーヴの新時代を迎えることになり、事実テイラーがプロデュースするようになってからス

タッフとアルバムの傾向は変貌した。」

「62年にヒットしたスタン・ゲッツの《ジャズ・サンバ》等でボサ・ノヴァ・ブームが起こったが、

その一連の作品はジャズとボサ・ノヴァを融合させた一種のフュージョンであった。

それは、テイラーが音楽性を尊びながらもジャズの大衆化を図った試みであり、その後ジャズ大衆化

路線としてジャズのビッグ・ソロイストとオーケストラの共演というレコーディングを積極的に行っ

た。

ブルー・ノートからジミー・スミスを引抜き、ラロ・シフリンやオリヴァー・ネルソンのオーケスト

ラと共演させ、《ザ・キャット》などのヒット作を生んだ。

リヴァーサイドの倒産でフリーになっていたウェス・モンゴメリとの契約にこじつけ、オーケストラ

との共演で枯渇しつつあった才能に刺激を与え、より大きなスターとして再生させたのもテイラーで

あった。」

考えてみるにウェスがもしテイラーとの接触がないままに一生を終えていたなら、恐らくオクターヴ

奏法の上手いギタリストがいたかな、という程度のものであったと断言できる。オリン・キープニュ

ースが生みの親ならテイラーは育ての親、よくスポーツの監督に例えられるように「名選手、名監督

に在らず」といわれるが、正しく彼はプロデューサとしての本領を発揮したトップ・クラスの名監督

である。

|

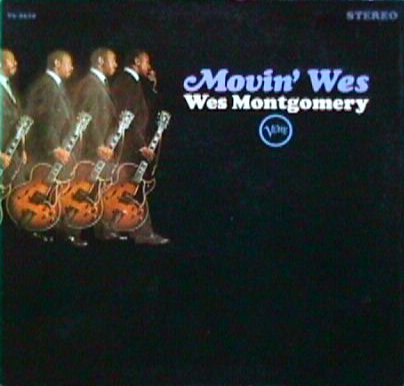

アルバム名 : Movin' Wes/Wes Montgomery

アルバム番号: Verve V6-8610

リリース国 : U.S.A.

リリース年月: 2/1965

メディア : LP

アルバム名 : Movin' Wes/Wes Montgomery

アルバム番号: Verve V6-8610

リリース国 : U.S.A.

リリース年月: 2/1965

メディア : LP