Jimmy Smith(org) Wes Montgomery(g) with orchestra arr. & cond. by Oliver Nelson:

Clark Terry(tp.flh) Jimmy Maxwell, Joe Newman, Ernie Royal(tp) Jimmy Cleveland, Quentin

Jackson, Melba Liston(tb) Richard Hixon(btb) Bob Ashton(ts.fl.cl.afl) Phil Woods, Danny

Bank(bars.bcl.fl.afl) Jerry Dodgion(as.cl.fl.) Jerome Richardson(tfl.afl.cl) Richard Da-

vis(b) Grady Tate(dr) Ray Barretto(per)

Van Gelder Studios, Englewood Cliffs, N.J.; Sep.21,1966

13 (Death March) [5:21]

omit: Richard Hixon(btb) Ray Barretto(per), add: Tony Studd(btb)

Van Gelder Studios, Englewood Cliffs, N.J.; Sep.23,1966

Down By The Riverside [10:00]

Night Train (aka:Happy-Go-Lucky Local) [6:30]

Jimmy Smith(org) Wes Montgomery(g) Grady Tate(dr) Ray Barretto(per)

Van Gelder Studios, Englewood Cliffs, N.J.; Sep.28,1966

James And Wes [8:05]

Baby, It's Cold Outside [5:50]

"ジミィとウェス" 究極のデュオは、過去ジャズ史に登場した数え切れない双頭アルバムの中で、

特にソウルフルで野性的でスリル溢れ、正に当代無比と言えよう。

考えてみれば、両雄のレコーディングは成るべくして成ったといえるが、過去ジミィのアルバムを省

みるとケニィ・バレル、ジョージ・ベンソン、グラント・グリーン等々実に多くのギタリストを共演

させている。

これはジミィがギター・サウンドが好きである以上に、【オルガンとギターの相性】が非常に融合す

ることにある。

勿論ウェスにもいえることで、彼のリヴァーサイドでのデヴュー・アルバムもメル・ラインのオルガ

ンを従えていることで、その相性をお互いが認識していたといえる。

このことから2人の出会いは、クリード・テイラーがブルー・ノートからジミィを引抜いたことによ

るものだが、いわば極自然に楽器の相性がもたらしたデュオであったともいえる。

【オルガンとギターの相性】とは、オルガンは元来フット・ベースもこなさなくてはならないいわば

一人二役である事から、極端に言えばドラムスを加えればトリオとして成立するわけである。

そこで、クウォーテットとして何かを加えるとしたら管楽器よりも、むしろ機械的なサウンドの伸び

(弦が響いている間)しか利かないギターの方が融け込み易い(身勝手な理屈かも知れない)のてある。

音楽の3要素、メロディ(旋律)、ハーモニィ(調和)、リズム(調子)、確か小学校で習ったかと思うが

独自で音の3要素を考えてみた。

/① 音響(echo sound)

音質(tone quality) | ② 音色(tone color)

\③ 音程(interval)

オルガンとギターの音質を聴き比べるとき、この音響部分で機械的に伸びの利くオルガン (オーケス

トラ・サウンドに類似している) が、伸びの短いギターのサウンドを上手くアシスタンス出来るが、

それは人為的にロング・トーンが可能でしかもオルガンに類似的な管楽器よりも異質であるからこそ

相性が良いと言う事である。

また音色においても他にない独特な弦のヴァイブレーションがもたらすサウンドは鍵盤楽器とはいえ

弦を用いるピアノの特性よりも、むしろ自由自在なオルガンの方がより融合するということである。

以上なんの専門知識も根拠もない、いい加減な屁理屈でした。(^^ゞ

ウェスはメルとジミィとしか共演しなかった・・いや古くはハンプトン時代にダグラス・デュークと

のパーソネルがディスコグラフィで確認できたが、他には1964年のヴァーヴ移籍以前の長期ロードで

コルトレーン・グループ等と遭遇したとき、 (注: 「ギタリストに関するオルガンの問題」で紹介 )

ジャック・マクダフのグループで演ったという不確かではある話しも聞いたことがある。

結局ウェスはこの《ダイナミック・デュオ》以降オルガンとの共演はないが、オルガンが持つ多様な

サウンドがオーケストレーションに変えられたA&Mでの成功は周知のとおりであった。

"ジミィとウェス" 究極のデュオは、過去ジャズ史に登場した数え切れない双頭アルバムの中で、

特にソウルフルで野性的でスリル溢れ、正に当代無比と言えよう。

考えてみれば、両雄のレコーディングは成るべくして成ったといえるが、過去ジミィのアルバムを省

みるとケニィ・バレル、ジョージ・ベンソン、グラント・グリーン等々実に多くのギタリストを共演

させている。

これはジミィがギター・サウンドが好きである以上に、【オルガンとギターの相性】が非常に融合す

ることにある。

勿論ウェスにもいえることで、彼のリヴァーサイドでのデヴュー・アルバムもメル・ラインのオルガ

ンを従えていることで、その相性をお互いが認識していたといえる。

このことから2人の出会いは、クリード・テイラーがブルー・ノートからジミィを引抜いたことによ

るものだが、いわば極自然に楽器の相性がもたらしたデュオであったともいえる。

【オルガンとギターの相性】とは、オルガンは元来フット・ベースもこなさなくてはならないいわば

一人二役である事から、極端に言えばドラムスを加えればトリオとして成立するわけである。

そこで、クウォーテットとして何かを加えるとしたら管楽器よりも、むしろ機械的なサウンドの伸び

(弦が響いている間)しか利かないギターの方が融け込み易い(身勝手な理屈かも知れない)のてある。

音楽の3要素、メロディ(旋律)、ハーモニィ(調和)、リズム(調子)、確か小学校で習ったかと思うが

独自で音の3要素を考えてみた。

/① 音響(echo sound)

音質(tone quality) | ② 音色(tone color)

\③ 音程(interval)

オルガンとギターの音質を聴き比べるとき、この音響部分で機械的に伸びの利くオルガン (オーケス

トラ・サウンドに類似している) が、伸びの短いギターのサウンドを上手くアシスタンス出来るが、

それは人為的にロング・トーンが可能でしかもオルガンに類似的な管楽器よりも異質であるからこそ

相性が良いと言う事である。

また音色においても他にない独特な弦のヴァイブレーションがもたらすサウンドは鍵盤楽器とはいえ

弦を用いるピアノの特性よりも、むしろ自由自在なオルガンの方がより融合するということである。

以上なんの専門知識も根拠もない、いい加減な屁理屈でした。(^^ゞ

ウェスはメルとジミィとしか共演しなかった・・いや古くはハンプトン時代にダグラス・デュークと

のパーソネルがディスコグラフィで確認できたが、他には1964年のヴァーヴ移籍以前の長期ロードで

コルトレーン・グループ等と遭遇したとき、 (注: 「ギタリストに関するオルガンの問題」で紹介 )

ジャック・マクダフのグループで演ったという不確かではある話しも聞いたことがある。

結局ウェスはこの《ダイナミック・デュオ》以降オルガンとの共演はないが、オルガンが持つ多様な

サウンドがオーケストレーションに変えられたA&Mでの成功は周知のとおりであった。

シカゴ・ラジオ局で選りすぐりの往年のジャズばかりかける番組を担当している、ホルメス・D・

オデイリーは本アルバムのライナー・ノーツで次のように書いている。

「ハイ、事情通の皆さん! 心から敬意をあらわすとともにラジオの人気者ホルメスが、ジミィ・ス

ミス、ウェス・モンゴメリ、そしてモンスター、オリヴァー・ネルソンの3人を声高々に賛美できる

この機会に、ファンの皆さんへミュージカル・ホストとしてお送りします。

過去18年間シカゴ・ラジオでジャズをかけるのは67回にものぼる訳なんですが、このアルバムは私に

とっても取っておきのイカス演奏を公平に賞することのできるチャンスでした。

皆さんがこの風格ある曲をエア・チェックすると、直ぐにも誰か判るでしょうし、彼等が同じ考えで

共に同じスタイルで歩んできたことが認識できるでしょう。

さあ "コートを掛けましょうか" このアルバムは3人のソウル・ブラザーズ達による "料理" なので

す。ヒット・アルバムを料理するのに必要な材料は何か? 指弾きが出来るスターと、装飾音を得意

とするスターを集めればよい。

そして多くを手がけた料理人の存在。誰かって?・・そう!・・答えはオリヴァー・ネルソン。」

彼は2人のスターよりも、オリヴァー・ネルソンが好きなんですね。収録曲の〈ダウン・バイ・ザ・

リヴァーサイド〉は「アルバムの中で足掛かりとなる曲である」と答え、クライマックスは〈ジェイ

ムス・アンド・ウェス〉で「3人のスターは、光を増して慎重に華やかなエンディングへと誘う。

そして "聴く者の心を捉える射撃の名人がごとき" 彼等が曲の中で完全燃焼しているのを聴いて、自

然に自分の顔がほころんでいるのに気付くであろう」そして、「オリヴァーはこのアルバムを心地よ

く柔らかで美しいテンポで書き上げる事から始めた。それは、スローで味わいのあるスウィングの過

程において徐々に融合させる、彼独特の料理法である」と書いていた。

|

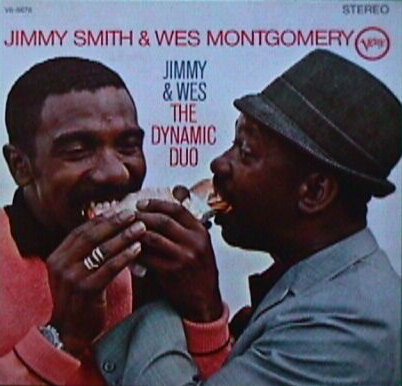

アルバム名 : JIMMY & WES THE DYNAMIC DUO

アルバム番号: Verve V6-8678

リリース国 : U.S.A.

リリース年月: 2/1967

メディア : LP

アルバム名 : JIMMY & WES THE DYNAMIC DUO

アルバム番号: Verve V6-8678

リリース国 : U.S.A.

リリース年月: 2/1967

メディア : LP